◎ 笔耕一甲子,文心永生花——蔡旭创作60周年暨散文诗集《一路生花》研讨会在珠海举行

2025年10月24日午后,秋阳正好,桂香浮动。一场以“致敬文心·绽放诗魂”为主题的文学盛会在珠海举行——蔡旭创作60周年座谈会暨散文诗集《一路生花》研讨会在珠海市香洲区凤山街道广东宏洁集团有限公司会议室隆重举行。活动开始前,蔡旭向与会者赠送新书,现场气氛热烈。珠海市作家协会、粤港澳文学界同仁、出版界人士、记者新闻人以及蔡旭先生的亲友门生等40人齐聚一堂,共话一位“散文诗耕耘者”的六十年创作历程,共赏其最新散文诗集《一路生花》的诗意绽放。

活动有幸邀请嘉宾有:丘树宏、李一安、刘鹏凯、陈雪晶、钟建平、陈雅君、唐晓虹、方守金、刘承伟、赵国宏、崔云、韦驰、邓红琼、蓝宝生、陈毅艺、刘文兰、郭道荣、杨长征、梁冬霓、刘文俊、毛岸琴、马毅刚、康振华、王素莲、谷宪生 刘英萍 郑传国、郑秀丽 吴丽 王馨慧 周子琳 徐兰萍、刘进定 邹莉萍 黄粉玉、王友福、葛志清、焦庆、施维等,他们既是蔡旭创作的见证者,其中也有中国散文诗发展的参与者。座谈环节,围绕“60年创作之路的坚守与突破”“《一路生花》的文学价值与时代意义”等话题展开,各位的分享打开了更广阔的文学视野。

六十年笔耕:从电白到珠海的诗意长卷

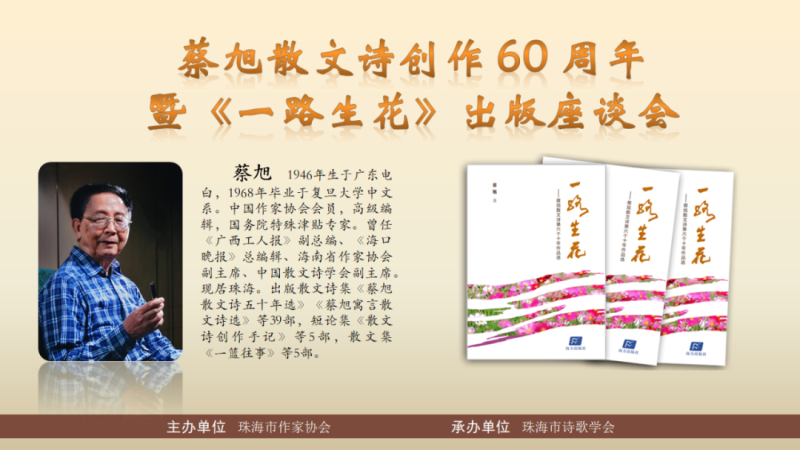

“从1965年在《文汇报》发表第一篇散文诗算起,到今天整整一个甲子。”座谈会上,年近八旬的蔡旭先生语气平和却难掩感慨。这位出生于广东电白、毕业于复旦大学中文系的“南方文匠”,自上世纪60年代踏上文学之路,便以散文诗为犁,深耕不辍。从《广西工人报》副总编到《海口晚报》总编辑,从海南省作协副主席到中国散文诗学会副主席,身份在变,不变的是他对散文诗的赤诚。截至今日,他已出版《蔡旭散文诗五十年选》《蔡旭寓言散文诗选》等39部散文诗集,《散文诗创作手记》等5部短论集,《一篮往事》等5部散文集,总计49部著作,堪称中国当代散文诗领域的“高产大家”,更被业界誉为“中国当代优秀散文诗作家”。

《一路生花》:十年沉淀的生活与远方

此次出版的《一路生花》,正是蔡旭创作60周年的重要纪念之作,也是他的第39本散文诗集。书中精选了作者2015—2024年间的创作,以《近处是生活》《远处是风景》《历史的烟尘》等10个分辑,编织出一张立体的诗意网络:既有对日常烟火的细腻捕捉(如《爷爷在婴国》里对亲情的绵长追忆),也有对珠海风物的深情礼赞(《诗意的珠海》中渔火与潮声的交织);既有对历史人物的诗性解构(《人物的画廊》里穿越时光的身影),也有对寓言哲思的当代转化(《寓言散文诗》中动物与人性的镜像互照)。这些作品延续了蔡旭一贯的风格:以独特的视角切入,用平静的语言描述,在不动声色中流淌深情,于平白文字里藏奇崛之思,读来“一读就懂,越想越深”。

文界共话:平凡中见大美的“散文诗密码”

中国宋庆龄基金会理事,广东省政府文史馆馆员,广东作协原副主席兼诗歌创作委员会主任,中国作协会员,中国音乐家协会会员,中国纪实文学研究会会员丘树宏则从地域文化角度切入:“作为文字创作者,眼里有天地人,心中有**,笔底有风雅颂。有天地人,就是对人类对自然充满爱。诗,各种艺术之沉香。诗,各种艺术之母本。蔡旭作品是电白沉香。体现文化之厚重,语言之优美。”

贺信雪片般飞来,有海南省作家协会、中国散文诗研究会、复旦大学珠海校友会、珠海市香洲区作家协会、《散文诗》杂志总编卜寸丹、著名作家曾维浩等。其中曾维浩写道:“时间之水长流,文学之树长青。蔡老师对散文诗有独到的见解,随见随记,随感随写,题材多样,在平凡的生活里发现美,平实的表达里有风景、有真知、有怀疑、有追问,读来从不失深刻、隽永。”

“蔡旭的散文诗是美学,他用朴素的语言抵达深刻的情感,从小故事叙事手法见大格局哲思体现。”座谈会上,珠海作家协会副主席兼秘书长钟建平总结发言。马毅刚用提问的方式阐释蔡旭如何将“观察”升华为“共情”,将“记录”转化为“哲思”。李一安先生发言:“蔡旭创作**迭起,文学之光闪烁。从电白到广西,从海南到珠海,蔡旭的创作始终扎根南方水土,却又超越地域局限,”蓝宝生更直言:“在散文诗日益边缘化的今天,蔡旭用六十年坚持证明——这种文体依然可以一路生花。”

在场所有人几乎都表达了自己对本次座谈会内容的看法和心得,香洲区作家协会主席唐晓虹表达了对蔡旭老师的敬意,并号召大家以他为文学创作路上的榜样。刘鹏凯、刘承伟、邓红琼、韦驰、赵国宏、方守金、崔云、陈雅君、毛岸琴、陈雪晶、素莲等从文本进行分析和论证的角度,解读蔡旭的散文诗的风格和特色。全场活动由施维主持,焦庆后勤保障。

60年,是一个数字,更是一串脚印——从复旦校园的青春笔耕,到南粤大地的新闻一线,从报纸副刊的深耕,到散文诗领域的开疆,蔡旭先生用坚持诠释了“文学何为”:它是对生活的凝视,对心灵的叩问,更是对美好最执着的传递。而《一路生花》,正是这60年旅程中,一朵刚刚绽放的、带着晨露的花——它属于蔡旭,更属于所有热爱文学的人。这场座谈不仅是对过去的总结,更是对未来的召唤。愿更多读者走进蔡旭的文字,在“一路生花”的诗意里,感受文学的力量;也愿更多写作者以蔡旭先生为榜样,守正创新,让中国散文诗的百花园更加绚烂!

窗外,珠海的风捎来咸湿的海味;室内,书页翻动声与谈笑声织成温暖的网。当被问及“创作秘诀”时,蔡旭的笑容仿佛说:“哪有什么秘诀?不过是把日子过成诗,把诗写进日子。”这或许正是对他六十年文心最生动的诠释。从1965到2025,从青春到白发,蔡旭用一支笔串起生活的珍珠,用散文诗铺就一路繁花。而这场座谈会,既是对过去的致敬,更是对未来的期许——愿更多人从《一路生花》中读懂“平凡中的诗意”,愿中国散文诗的土壤,永远有这样的耕耘者,永远绽放这样的花朵。

一路生花(散文诗十章) 蔡 旭

高楼上的蚊子

一只把我从梦中咬醒的蚊子,告诉我它也住在21楼。 蚊子属近地生物,作为低级飞行员,直飞高度只有十米左右。 我不明白这只蚊子,并非特别强壮,也不见有什么特异功能,它何以飞得这么高? 什么时候起,又凭什么,竟变成了天外飞仙?

我乘着电梯直上高层,终于找到了痒痛的根源。 这可恶的蚊子,也和人一样。 千方百计,总会找到登攀的办法。 何况不管有意无意,总有人给提供了—— 爬升的捷径。 (2015)

手心手背

手心手背都是肉。不过肉与肉有不同。 手心白**嫩。 手背昏黄、黯淡、粗糙,皱网密布,弥漫着岁月的风尘。 有时,还会擦破了皮,割出了血,遇上不知何处闪出的刺。 这是日晒雨淋带来的,这是风刀霜剑带来的。这是风险袭来,它首当其冲,挺身而出,而不可避免地挂的彩。 为了保护手心的洁净与细腻,而中的枪。 创伤不免会感染,愈合不免有疮疤。医生说,疮疤组织在愈合过程中逐渐收缩,而手掌伸开合上时手背的创面会拉开,致使愈合时间延长,乃至留下长久的标记。 苦难与荣耀共存的标记。 手心手背都是肉。不过肉与肉确有不同呀。

那一天,妻子从厨房端菜出来。我才猛然发现了—— 内心的疚愧。 (2016)

蚝 炸

蚝炸的妙处是内软外脆。 酥脆的是米浆糊成的外皮,柔软的是生蚝,鲜嫩的代名词。 更妙的是可以亲见它的生成。 一勺裹着许多小蚝的米浆潜进油锅,不一会,就浮起一艘喷香的游艇。 点几粒椒盐,包一片生菜。才不会上火,别有风味。 一个小摊坐在黄昏的街口,围拢着一排等候的大人,及一圈渴望的小眼睛。 那些小眼睛,并不是每次都能偿愿。 总要观望多少回,才有一次心满意足的品尝。 正因机会的难得,才有了更多的回味与挂牵。

据说有一位从小被拐卖的人,在远方偶然尝到了它的美味。 忽然唤醒了童年的味觉。 连忙追问掌锅师傅从何处来,竟然找回了他丢失的籍贯。 还天外归来,哭倒了一片望眼欲穿的亲人。 (2017年)

伶仃洋

想当年,文天祥也是从这里经过。 率领的南宋官兵在这里被元军打败,他的诗,是被俘后囚禁在一条船上写的。 “零丁洋里叹零丁”。望洋兴叹,叹不尽一片丹心随一个王朝被海水淹没的苦痛。 “山河破碎风飘絮”。800年的耻辱,就随着波涛在这里沉浮。

这一天,我过伶仃洋,坐着大巴车在港珠澳大桥上飞驰。 从伶仃洋上世界最长的钢铁大桥驶过,从伶仃洋下世界最长的海底隧道穿过。 从“新世界七大奇迹”的世界最长跨海大桥飞过。 听海风从身边呼啸,看海景在眼前倒着飞跑。

此刻,文天祥和他的诗从脑中一闪而过。 我不禁抬起头,挺了一挺胸膛。 我们终于有了这样的大桥。 我们毕竟能造这样别人没有的大桥。 况且,世界上已经没有中国人不能造的桥了。 (2018)

沙琅江

一条清澈的江水从忘了时间的远古流来。 流过尧舜,流过夏商周,流过春秋战国,流过秦汉,流过三国两晋南北朝,等待一个县名的出现。 随着那个带着雷电与白木香而来的电白的命名,又流过1400多年的岁月。 这条从那霍山间淌出的溪水,不择细流,汇合百川,越过罗坑、黄岭,领取了沙琅的名称,穿过望夫、观珠、霞洞,穿过大衙、林头、羊角、坡心,穿过旦场、七迳、小良、沙院,汇合鉴江入海。 蜿蜒86公里流程,拥抱1130平方公里大地,养育16万亩良田,一条母亲河滋润了大半个电白。 千万年来,流过了烈日、暴雨、台风,流过了天灾、兵乱、匪祸,流过了酸甜苦辣、悲欢离合、贫困苦难,它日夜兼程,风雨兼程,一刻也没有停下匆忙的脚步。 流过冼夫人统一的誓愿,流过贡荔队奔腾的马蹄,流过刘长卿精妙的五律,流过黄十九悲壮的呐喊,流过番薯林公庙感恩的香火,流过崔翼周精彩的碑铭,流过对公仆王占螯深切的怀念及小良水土保持站惊世的奇迹…… 流出了沙琅豉油、霞洞豆饼、坡心花生、水东芥菜与以电白命名的沉香、荔枝及鱼米之乡的名气。 到如今,在这条清澈的江水流淌的大地,流出了电白建筑、电白沉香、电白荔枝、曲艺之乡、龙舟之乡的品牌,及数不清的人们泛在脸上与藏在心间的欣喜……

有一年在霞洞乡间,我被电白三中的第一任校长抱着,尝到了这条江水的滋味。 自始之后,这条江水就同我的血液一起,在我身上不息地流动。 直到七十年后的一天,我站在沙琅镇的桥头,望着这条源远流长的江水,想起一句千万人记得的老话。 明白了,为什么我总是觉得,全天下的水,就数这条江水最美…… (2019)

红叶花

并不是天生注定它要走红。 它不是花,只是一些叶子。 即使经常见到,许多人也不知它的名字。 我在微信群请教,又有好心人查网,才知道它是一种丛生蔷薇科植物,叫红叶石楠。 小时候,它拚理想,拚命运,拚热血,终于拚出一条血路。 很快就红了,全身通红,灿烂如花。比花还厚重,还大放光泽。 单枝看,是一把火炬。连成片,是一条火龙。 引得许多人赞赏,羡慕它的好运。

也不是一红就会红一世。 它成长之后,成熟之后,就明白了。 逐渐地,它还原为绿叶。全身透绿,生命之绿。 这才是它的底色,它的本色啊。 没有叹息,没有后悔。它无须后悔。 为此坦然,为此自然。它回归自然。 已经拚搏过,已经幸运过,已经燃烧过,已经成功过,已经到达过巅峰了。 不妨回到平静,回到平淡,回到平凡。

我看到它以自己的一生,说出从灿烂到平凡的经历。 是的,足以同赞赏它、羡慕它的人们,一起分享。 (2020)

热水温泉

它的泉水,一直这么热。它的名声,一直这么热。 连秦始皇都知道了,就把这一带的地方,命名为温水郡。 到了明朝,江西人挥笔,写了《温泉亭记》: “青翠连亘,层峰叠耸,有热水数处,从下迸出,其热不可探。” “若建亭其上,对山以饮,就泉以烹,不火可食矣。” 到了清朝,广西人题写,在大石头上留下“温泉”两个大字。 到了今天,我来到热水温泉。 看过数不清的摩崖石刻、诗文、碑记之后,最喜欢的还是这一泓热水。 几千年了,它一直都在,一如既往,保留着它的热度。 它不像外间那样,有什么世态炎凉。 (2022)

那些装着世博金奖的麻包

12个麻包,从中国来到了伦敦世博会。 这是1851年,第一届世界博览会正在伦敦举办。 此前,维多利亚女王广发请帖,十多个国家的名优特产从世界各地纷至沓来。 上海荣记丝号的广东老板得知此讯后,12个麻袋装着的辑里湖丝,就这样不远万里,风雨兼程。 这些中国货未能引起洋人的注意。毕竟麻包太不起眼了。 也许因急着赶路来不及包装,也许因中国货本来就不讲究包装。 也许中国人就是那么实在,只重实质,而不在乎外表。 反正,这粗糙简陋的麻包,被直接忽略了,竟多时未被打开。 直到有一天,其他展品全被评委们反复品评之后,才有人想起来自中国的这12个麻袋。 麻包打开了,中国丝出场了,世界震惊了! 这些湖丝,这样洁白,这样柔软,这样有弹性,一下子刷亮了世界的眼睛。 世上竟有这样的珍品! 中国的湖丝,在第一届世博会上,获得了金奖。 这是世博会上,中国的第一块金牌。 珠海北岭村人徐荣村,成了世博中国第一人。 这些中国丝,就这样以免检的资格进入英国市场,带着金牌进入了世博会的荣耀史。 不知后来这12个麻包到哪里去了? 它那么粗糙简陋,那么不起眼。 不过不应忘记,正是这12个麻包带着世博金奖的湖丝走向了世界。 这些麻包,也同样走向了世界。 (2022)

寒冬中的鸡蛋花树

它同我们大多数人不一样。 我们做的是加法,一件件一层层添加衣服,把自己像裏粽子一样包得严严实实。 它做的是减法,是瘦身运动。 把身上的衣服一件件脱去。先是卸下花朵,然后是叶子。 一批批地淘汰,一片片地删减,直至最后一片也不留下,一毛也不剩。 只留下铮铮铁骨,那些最能忍最能抗的枝干。 像一张伸开一千只手指的大手,指向天空。 它不说话,默默地在严冬的寒风中狂舞。 它只是自己在舞,并不邀请别人,不勉强它人。它理解各有各的态度。 敢把自己减得最少,最轻,最瘦,是一种态度。 是一种勇气,也是一种智慧。 在此时分,许多人或惊慌或矫情地惊呼:“冷得要死了!” 它绝不会被冻死。 这一点,它自己知道,几乎所有人也知道。 到了春风吹拂百花竞放的时节,它又会做加法了。 长更多更茂密的树叶,开更多更惊艳的花。 是的,那种有像蛋白一样白的花瓣的花,那种有蛋黄一样黄的花心的花。 (2023)

同鲁迅在陶陶居饮茶

能同鲁迅先生一起饮茶,该是怎样的幸运? 那一天,在座的人有我,你信不信? 地点:广州陶陶居;时间:1927 年。 先生坐在我的对面。旁边是他的爱人许广平,多年后人们也称她为先生。 还有两个人,我却不怎么认识,也不好意思开口问。 茶壶里斟出淡香。先生说:“广州的茶清香可口,一杯在手,可以和朋友作半日谈。” 桌子上,摆着他爱人推荐的招牌大虾饺、黑鱼子香菇烧卖皇、鲍汁叉烧包、明炉葡挞及桂花蛋散。 看起来,先生似乎有些低沉,楼外已开始弥漫压抑的气氛。 说起话,又好像有点兴奋。大概是因了友人相聚,又因了那些广府匠心名点。 都忘了他说了些什么了。 好像谈了《读书与革命》。 好像谈了他所希望的广州文艺的进步。 好像什么都没有说,只在赞赏陶陶居的点心,毕竟爱与美食都不可辜负呀。

此情此景,并非出自我的虚构。请看有一张照片,为我作证。 这一下你该明白了吧?这幅画中正是鲁迅先生在陶陶居饮茶的情景。 油画前面有一张椅子空着,我刚坐下,友人就给我拍了照。 这样难得的机会,谁能看不见? 即使你错过,我也不会错过。 (2024) (选自蔡旭散文诗集《一路生花》,南方出版社2025年8月出版) 蔡旭,1946年生,广东电白人,现居珠海。中国作协会员,高级编辑,国务院特殊津贴专家。曾任《海口晚报》总编辑、海南省作协副主席、中国散文诗学会副主席。出版散文诗集39部、散文集5部、短论集5部。 |  |手机版|小黑屋|Archiver|东方旅游文化网

( 苏ICP备10083277号|

|手机版|小黑屋|Archiver|东方旅游文化网

( 苏ICP备10083277号|![]() 苏公网安备 32080302000142号 )

苏公网安备 32080302000142号 )