名家评说

素心追月 泊然内定

文/言恭达

记得梁漱溟先生说过:“所谓定力,不是别的,就是他的过去,他的背景,他总要受过去的背景的决定。”大凡一位成熟的书家,他的“背景”决定了他的“艺术定力”以及在此“定力”下所拓展的人生画卷。

六十年代出生的叶华洲成长于历史文化名城淮安。这座以大运河、里运河、古黄河、盐河四河穿城,洪泽湖、高邮湖、白马湖、金宝湖四湖镶嵌的苏北水乡城市,养育了华洲清灵朴质的心性与人文修为。传统地域文化“背景”带给他以“知止而后定,静安虑得”的哲学思辨,养育他“受人以虚,求是以实,能见其大,独为其难”的处世品行。

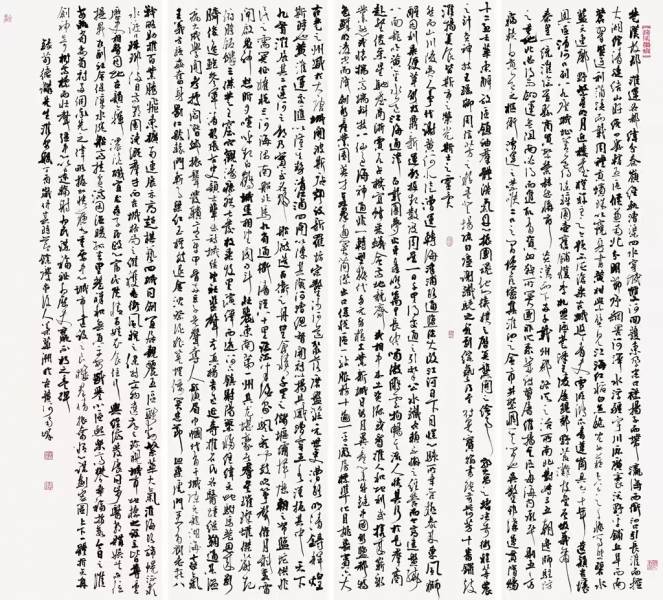

从八十年代初徐州求学,到新世纪后进入淮安文联从事文艺工作,多少个寒来暑往,华洲潜心于书艺砚边,沉湎于这块纯净的家园……像一位虔诚的佛**,痴迷又执着。从《二爨》、汉简、二王手札、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》《藏真帖》到褚遂良《阴符经》、米芾墨迹三种、黄庭坚《李白忆旧游诗草书卷》、杨凝式《韭花帖》《神仙起居帖》等等,靡不涉猎,成了他天天与古人对话的必修。沉淹书史,勤操毛颖,荡思八荒,游神万古,明心见性,渐入精微。“心手相师势能奇”,求定力,扩眼界,丰胸臆,强功力。华洲深深懂得:惟其静,方听得天籁之声;惟其修,才涵育出色书家。这位天资聪颖、好学覃思、如今在侪辈中已属佼佼的求道者,坚定地开拓了两种不同的书写体系:一种以魏碑为基调的楷书,求其方俊峭拔,雄强劲健;一种以晋唐为主线的行草书,求其清远萧散,奇趣俊朗。华洲说:二十多年来,我游走于碑与帖的两极,刚柔相推而生变化。前年十届国展的广西评审中,华洲获奖行书作品受到评委们的称许。作为评委,我看到了他的作品中所显示的从创作理念到技法演进的高度统一;看到了他博收约取,多面求精的成熟结果;看到了他坚守的传统性向当代性转捩的思维推进……其作品点画圆润飞动,稳健畅达,结字谨严峻险、欹正相间,笔意朴质清逸,布势潇丽恣放,可谓风神高雅,笔墨灵妙。这种清和之气直逼意境之营造,其雅逸之风所透析的蓬勃生命力是作者和美心性的底色,是对人生社会清明和畅的追求与向往!

晋韵为宗,魏势为用,宋意为养,写心为本的时代创意,让华洲的书艺进入了一个新的境界。正如黄山谷所示“学书要需胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。”寂寞修正果,追古出清新。华洲以坚毅的心志做事,以敬畏的心愫求艺,必然“无须故作惊人笔,写得性灵品自高”。这种将“博学、慎思、审问、笃行”的中国文化渊源看作为人立身之道,必能完成人格的修炼,堂堂正正去做一个有社会人文担当的艺术家。

在你认知文化价值的时候,追梦永远在远程,没有归期……不求而得的,往往是求而不得!

癸巳小雪前日于金陵抱云堂

(言恭达,清华大学教授,全国政协委员,中国文联全国委员会委员,中国书法家协会顾问,江苏省文化发展基金会理事长,博士研究生导师,东南大学中国书法研究院院长。国家一级美术师,享受国务院特殊津贴专家。)

根植传统 汲古构新

文/陈洪武

叶华洲先生是一位多才多艺的实力派书法家,辛卯伊始他在中国书法家论坛网上晒了他的新作,引起了书坛的广泛关注,好评如潮。

华洲先生的书法根植于传统,以功力取胜,其主要审美特质是清逸典雅。他的小行草具有二王、孙过庭一脉圆融流畅的笔意,注重起承转合,上下映带,强调大小、粗细、虚实、疾徐的对比,并在对比中追求飘逸和灵动,以气来贯通全篇,节奏感很强,彰显出一种生命的意蕴。小品扇面讲究空间构成的精美,巧于设计,注重穿插,随机运化,活泼的形式中亦透着儒雅。华洲先生的大字以张猛龙碑为基调,吸纳了北派孙伯翔先生书法的一些审美特质,在古质的情调下追求浪漫,拙巧相生,点线干净爽利,造型开张生动,并在有意无意间杂揉些许隶书笔意,生发出一种峻逸超迈的韵致,姿态也尽妙趣横生的自然之趣。

我们看到,在华洲先生的笔下有两种不同的体系,一种是以圆线见长的小字行草,清逸而典雅;另一种是以方峻峭拔取胜的魏碑大字,雄强而劲健。二者相互补益、互为生发,使得华洲先生的书法语言更加丰富,未来的道路更加广阔。

(陈洪武:中国书法家协会分党组书记、驻会副主席,全国政协委员)

你是墨海一叶扁舟

文/李啸

在台北故宫博物院专心品味苏东坡《寒食帖》时,一条短信悄然而至:“叶华洲获奖了”。这是一个期待已久的消息。七月底在淮安点评备战十届国展作品时,对着他的作品我曾预言:华洲获奖是迟早的事,缺的也许只是运气。呵呵,而我就是总会给身边朋友带来幸运的那个人。

华洲在金湖工作期间,即与我相识并成相知。他天生一张年轻的脸,以至于他虽长我两岁,但我从未以兄长待之,这是一种真实而真切的感受。

幸运总是与努力相伴。2005年,他调到淮安市文联工作,我高兴他找到了可以实现人生价值的舞台。从此,他视野宽阔,书艺精进。从二届正书展获大奖到十届国展获“全国奖”,一步一个脚印,一路走来,如沐春风。而我们每次相逢永远是会心一笑,却胜过万语千言。

也许您会问:“叶华洲是怎样的一个人,值得你如此这般?”真诚、善良、谦和、热忱、勤勉、内敛、坚韧……华洲朋友们如是说。

说到华洲的书法,如果说前几年是“猛进”,那么这两年就是“突飞”。我知道他已经找到了那扇“门”,并小心翼翼地推开。而现在,正是他享受户外“阳光”的时候了。

去年他在玉新兄的“中国书法家论坛”上举办“网络作品展”,轰动论坛,一时网友热评如潮,极尽绚烂华丽之辞藻。我这个“网盲”认真地看了每一位网友的评价,用现在领导们的一句口头禅“大家说得很好,我都同意。”呵呵。对华洲书法总体审美风格的界定,我非常认同中国书协分党组副书记、秘书长陈洪武先生的一段话:“华洲是一位多才多艺的实力派书家,书法植根传统,以功力取胜。其主要审美特质是清逸典雅。其笔下有两种不同的体系,一种是以圆线见长的小字行草,清新雅逸;另一种是以方峻峭拔取胜的魏碑大字,雄强劲健。二者相互补益,互为生发。”

华洲出生在水乡金湖,他在生命和艺术里拥有太多太多水的滋润。他的这片叶就是生他养他的那万亩荷花荡的浓缩,升腾则是一顶华盖,一派雍容;着陆则成一块绿洲,一片生机。他性格具有“上善若水”的善,有“海纳百川”的容,有“清澈见底”的清,有“滴水穿石”的韧,也有“柔情似水”的柔……由此观照他的书法艺术,碑帖互见,刚柔相济。他的书法具有水的柔媚、灵动,也有水的迅疾、刚健。他既能行走在碑与帖的两极,又能游戏于二者的边缘。有沉稳的漫步,也有机灵的跳跃。如同一个太极高手,闪展腾挪,妙步无处不在,一招一式都不花哨,很到位。打得舒畅,看得舒服。

从技法层面解析华洲两种不同的书写体系。他以魏碑为基调的楷书,结字取法《张猛龙》、《爨龙颜》,长字多从《张猛龙》出,扁字多与《爨龙颜》相似。而用笔起笔处多用《始平公》之切笔取势、发力,收笔处取掺以隶意,敛起锋芒,蓄住笔力。横势用笔以推,纵势用笔以提,推为求稳,提以致动。与当下写碑的书家们不同的是,华洲不以行书渗透以求变、求巧、求灵,而以隶杂糅以求古、求拙、求厚,故未开新境,却自胜一筹。而小字行草书创作则因为近两年他的心摹手追,尤其是找到了二王与孙过庭的节奏,从而洞开心扉,当然这一切都得益了他多年来笔下米南宫的根基。结字以羲献、《书谱》为根本,融古借今。其起笔处多以厚重碑意切入,行笔间每以轻灵笔触空中摇曳,会恰魏晋之法。节奏掌控自若,因而大小、长短、轻重、疾涩、枯润、虚实关系,映带相生,变化叠次。据我细察,其节奏慢多于快,正合我对右军用笔之理解。慢中求稳,求厚,求精,慢而不滞,慢而不颤。快则生势、生变,但易尖、易滑、易薄。“尖”、“滑”、“薄”正是当下书法创作中的通病。而这些被华洲用一个“慢”字,全都“太极”掉了。

一幅好的书法作品是创作者功力与性情的结合体,由此我总结成功的书法家有两种,一种以功力胜,一种以性情胜。华洲和我一样都属于前者,在笔笔精到每一幅作品的字里行间,我多么期待出现偶尔的“败笔”,然而这很难,但却无需刻意求之。这让我突然想到了喝酒,一杯小酒下肚后华洲那张关公般可爱的脸……

华洲办网络展时,在跟帖留言里,我写了一首《致华洲兄》的诗,如果有人把它谱上曲,我真希望自己用浑厚的男中音来为他演唱,歌词是这样的:

你是一叶扁舟/梦见古人/品味务闲/游弋自在人生/你是两峰峡谷/胸有丘壑/坐标虽低/拥有天空更阔/你是三人之师/谦逊恭俭/质朴率真/可信可靠可依/你是四友长兄/冰雪肝胆/志同道合/妙笔可待生花/你是五洲江海/云水襟怀/友天下士/厚德当能载艺

2011年9月29日

(李啸:江苏省书法家协会副主席、中国书法家协会理事、江苏省书**院长、国家一级美术师)

十届国展获奖作品创作心得

文/叶华洲

书,刚柔相济,阴阳互生。欲识阴阳之变幻,当察阴阳之极地。

所以,我笔下常常追求两种不同的书写体系,一种是以魏碑为基调的楷书,求其方峻峭拔、雄强劲健;一种是以晋唐为主线的行草书,求其清逸萧散、奇趣俊朗。

二十余年来,我游走在碑与帖的两极。“刚柔相推而生变化”,碑与帖的相与摩荡、互为生发,使手底略得朴厚质实兼之肆意灵动之风。

阴阳之极地皆注笔端,极难互溶一体,好在我亦常常痴迷于褚遂良。其笔力雄赡、气势古淡、笔触纤毫毕现,深合魏晋遗法,成为了我两个书写体系间的极好纽带。

这幅行书作品就是在这样的状态下写成的。简而言之:晋韵为宗、宋意为养、褚法为“眼”,写心为本。

刊登于《中国书法》2011年第11期

多元化的今天,如何创作时代文艺精品

文/叶华洲

我认为文艺精品应该具备三方面的属性:一是艺术性。文艺创作要扎根于传统,从中国五千年璀璨的文化宝藏中汲取营养,努力做到正大气象、技艺精湛、取法高古、传承有序;二是时代性。文艺创作要贴近实际、贴近生活、贴近群众,把人民作为文艺的表现主体,着力歌颂人民的生动实践、展示人民的精神风貌,反映火热的时代生活;三是创造性。“文化的生命力在于文化的创造力”, 要勇于在新的时代条件下进行新的文艺创造,要适应时代变化和人民精神文化生活发展的要求,坚持古为今用、推陈出新。

就书法精品创作而言,我觉得力求四个方面的统一。首先是继承和创新的统一,书法必须扎根于传统、取法经典,向古人学习、向名碑佳帖学习,使作品有渊源、有传承,同时求新求变,力求“古不乖时,今不同弊”。第二是艺术性和思想性的统一,书法精品有传播先进文化、弘扬人间正气、塑造美好心灵的作用,这对书法创作提出了很高的要求。第三是内容和形式的统一,书法的形式是为内容服务的,不同的内容决定采取不一样的形式,力求内容与形式的和谐。第四是技法和意境的统一,任何艺术都必须以精湛的技艺作为支撑,但光有技法就会滑向匠的沼泽,必须有意境的营造,即上升到“道”的境界。

刊登于《文化季刊》2012第1期

|手机版|小黑屋|Archiver|东方旅游文化网

( 苏ICP备10083277号|

|手机版|小黑屋|Archiver|东方旅游文化网

( 苏ICP备10083277号|![]() 苏公网安备 32080302000142号 )

苏公网安备 32080302000142号 )